前回の平成16年(2004)より、13年振りに日本泳法研究会で向井流の発表がおこなわれます。

第65回日本泳法研究会

課題流派:向井流

期日:平成29年(2017)3月11日(土)・12日(日)

会場:1日目≪講義≫ ローズホテル横浜

2日目≪実技≫ 横浜国際プール

ずっとお休みしていたこのブログも復活させていきます。

第65回日本泳法研究会

課題流派:向井流

期日:平成29年(2017)3月11日(土)・12日(日)

会場:1日目≪講義≫ ローズホテル横浜

2日目≪実技≫ 横浜国際プール

ずっとお休みしていたこのブログも復活させていきます。

PR

向井将監屋敷跡

2代目向井左近将監忠勝のときからの江戸向井家将監屋敷、または役宅のあった場所である。享保2年(1717)、およびに享保6年(1721)3月11日、6代正員のとき焼失した霊岸島の役宅があった場所もこの場所である。

[向井将監屋敷 「江戸図屏風」]

国立歴史民俗博物館ホームページ

http://www.rekihaku.ac.jp/gallery/edozu/index.html

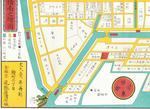

[向井将監屋敷 「日本橋南之図」]

図、真ん中の下に「向井将監屋敷」とある。

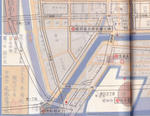

[向井将監屋敷 『大江戸今昔マップ』]新人物往来社 2011.9.29

『大江戸今昔マップ』は古地図と現代地図を合わせて見られるようになっており、より詳しく向井将監跡地がどこにあったのか、どれほどの規模だったのかがわかる。

文久3年(1863)再刻の尾張屋清七版「日本橋南之絵図」の左下に「御船手向井将監」は記されている。屋敷の南を流れるのが現亀島川、東を流れるのが現隅田川である。

現在この場所はビル群になっており、向井将監屋敷跡地を示すものはないが、隅田川堤防の地図には「向井将監ゆかりの地」と、この場所を紹介している。

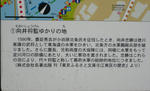

向井将監ゆかりの地

1590年(天正18)、豊臣秀吉が小田原北条氏を征伐したとき、向井忠勝は徳川家康の武将として東海道の水軍をひきい、北条方の水軍鵜殿兵部を破りました。さらに慶長(1614)、元和(1615)両度の大阪陣には、同様に水軍をもって淀川河口の防備にあたり、大いに軍功を賞されました。忠勝はこれらの功により、代々将監と称して幕府水軍の総帥的地位につきました。

(株式会社名著出版刊『東京ふるさと文庫⑨江東区の歴史』より)

[東から見た向井将監屋敷跡]

屋敷跡地の東、中央区新川と佃を結ぶ中央大橋から屋敷跡地を眺める。赤い線の端から端までが屋敷の幅である。

[南西から見た向井将監屋敷跡]

屋敷跡地の南西から眺める。すぐ隣には現在徳船稲荷神社、南高橋がある。

[徳船稲荷神社]

[南高橋]

[屋敷跡地の南東から隅田川を眺める]

屋敷跡地の南東から隅田川を眺める。図右側から流れる亀島川は、図左側から流れる隅田川に合流する。当時の風景がどのようなものだったかは不明だが、400年の時を経て向井氏と同じ場所に立つのは感慨深いものがある。

調査途中に歩いた亀島橋に向井屋敷のことが記されていたので紹介する。

[亀島橋由来碑]

御船手組(将監河岸)

江戸初期に隅田川に至る亀島川の下流の左岸(新川側)に、幕府の御船手屋敷が設置され、戦時には幕府の水軍とし、平時には天地丸など幕府御用船を管理した。

大阪の陣で水軍を率いて大阪湾を押さえた功績により、御船手頭に任ぜられた向井将監忠勝(1582~1641)を始め、向井家は代々、将監を名乗り御船手頭を世襲したことから、亀島橋下流から隅田川に至る亀島川の左岸(新川側)を将監河岸と呼ぶようになった。

また、 1889年(明治22年)に東京湾汽船会社が設置され、御船手組屋敷跡に霊岸島汽船発着所が置かれ、房総半島、伊豆半島、大島、八丈島等に向けて海上航路を運営し、明治・大正・昭和初期にわたり港町の伝統を引き継いでいった。

2002年(平成14年)6月 中央区土木部

[安宅船 天地丸]

安宅丸は東京クルーズで370年振りに蘇っております。

「御座船 安宅丸」ホームページ

http://www.gozabune.jp/index.html

| 名称 | 向井将監屋敷跡 |

| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 |

| 調査日 | 平成23年(2011)11月8日 |

[向井将監屋敷 「江戸図屏風」]

国立歴史民俗博物館ホームページ

http://www.rekihaku.ac.jp/gallery/edozu/index.html

[向井将監屋敷 「日本橋南之図」]

図、真ん中の下に「向井将監屋敷」とある。

[向井将監屋敷 『大江戸今昔マップ』]新人物往来社 2011.9.29

『大江戸今昔マップ』は古地図と現代地図を合わせて見られるようになっており、より詳しく向井将監跡地がどこにあったのか、どれほどの規模だったのかがわかる。

文久3年(1863)再刻の尾張屋清七版「日本橋南之絵図」の左下に「御船手向井将監」は記されている。屋敷の南を流れるのが現亀島川、東を流れるのが現隅田川である。

現在この場所はビル群になっており、向井将監屋敷跡地を示すものはないが、隅田川堤防の地図には「向井将監ゆかりの地」と、この場所を紹介している。

向井将監ゆかりの地

1590年(天正18)、豊臣秀吉が小田原北条氏を征伐したとき、向井忠勝は徳川家康の武将として東海道の水軍をひきい、北条方の水軍鵜殿兵部を破りました。さらに慶長(1614)、元和(1615)両度の大阪陣には、同様に水軍をもって淀川河口の防備にあたり、大いに軍功を賞されました。忠勝はこれらの功により、代々将監と称して幕府水軍の総帥的地位につきました。

(株式会社名著出版刊『東京ふるさと文庫⑨江東区の歴史』より)

[東から見た向井将監屋敷跡]

屋敷跡地の東、中央区新川と佃を結ぶ中央大橋から屋敷跡地を眺める。赤い線の端から端までが屋敷の幅である。

[南西から見た向井将監屋敷跡]

屋敷跡地の南西から眺める。すぐ隣には現在徳船稲荷神社、南高橋がある。

[徳船稲荷神社]

[南高橋]

[屋敷跡地の南東から隅田川を眺める]

屋敷跡地の南東から隅田川を眺める。図右側から流れる亀島川は、図左側から流れる隅田川に合流する。当時の風景がどのようなものだったかは不明だが、400年の時を経て向井氏と同じ場所に立つのは感慨深いものがある。

調査途中に歩いた亀島橋に向井屋敷のことが記されていたので紹介する。

[亀島橋由来碑]

御船手組(将監河岸)

江戸初期に隅田川に至る亀島川の下流の左岸(新川側)に、幕府の御船手屋敷が設置され、戦時には幕府の水軍とし、平時には天地丸など幕府御用船を管理した。

大阪の陣で水軍を率いて大阪湾を押さえた功績により、御船手頭に任ぜられた向井将監忠勝(1582~1641)を始め、向井家は代々、将監を名乗り御船手頭を世襲したことから、亀島橋下流から隅田川に至る亀島川の左岸(新川側)を将監河岸と呼ぶようになった。

また、 1889年(明治22年)に東京湾汽船会社が設置され、御船手組屋敷跡に霊岸島汽船発着所が置かれ、房総半島、伊豆半島、大島、八丈島等に向けて海上航路を運営し、明治・大正・昭和初期にわたり港町の伝統を引き継いでいった。

2002年(平成14年)6月 中央区土木部

[安宅船 天地丸]

安宅丸は東京クルーズで370年振りに蘇っております。

「御座船 安宅丸」ホームページ

http://www.gozabune.jp/index.html

向井将監正義

向井流11代目。父は鷹匠頭戸田五助。明治39年(1906)3月24日68歳で没する。(没年から計算して天保9年(1838)生まれ)

正義は10代正通の息子正民、正業が病死したため、嘉永6年(1853)12月20歳のときに正通の養子となった。安政3年(1856)7月、御船手見習となり両国橋下で番士奥衆(小姓組、小納戸衆、側衆)とともに馬川渡(水馬)を披露した。同5年(1858)3月、御船手となり家督を相続し、11月に布衣を許され「将監」の名を継ぎ、最後の「向井将監」となった。10代正直(祖父)、11代正通(父)同様に奥衆などに水泳を教えた。

文久元年(1861)7月、14代家茂に講武所に水泳を披露した。

文久2年(1862)7月4日、 幕府軍制改革により船手組が廃され、同年(1862)4月新たに軍艦操練所が設置された。正義は勝麟太郎(海舟)とともに軍艦操練所初代頭取を務めた。このとき家康以来徳川水軍筆頭の地位にあった向井家は、水軍の職務に終止符をうち陸の人となった。その後、若年寄支配下の正義は、御使番、歩兵頭などを務め、旧軍船の整理をし、勝麟太郎は新軍船の操練法の指導責任者となった。

慶応元年(1865)5月、歩兵頭従5位下豊前守となった。慶応3年(1867)10月23日、横須賀製鉄所奉行並を3日間のみ命じられ、3日後の慶応3年(1867)10月23日歩兵奉行を務め、伊豆守を授爵した。しかし、明治元年(1868)3月6日歩兵奉行を辞し、本家筋を正業(10代正通の2男)の子正養に譲り、4月1日平民となり名も「向井秋村」と改めた。

向井家は初代正綱以来徳川幕府御船手頭という誉れある家柄であり、正義も禄高2400石、従5位下の大身であったが、地位、名誉、財一切を棄て15代慶喜ともに静岡に隠遁した。

正義は静岡に住み、大地を開墾し茶畑を作ったが失敗し、下田港に移住した。その後正義は、夏は下田に来た明治学院の生徒に柿崎の浜(現静岡県下田市柿崎)で水泳を教えた。明治9年(1876)、下田治安裁判所代書人となり生涯をすごした。

明治34年(1901)3月25日に発行された『旧幕府』(第5巻第2号)に、正義(向井秋村)の「爐辺談話」という題の記事が載っており、懐古談の中に水泳に関する記事が載っている。

正義は明治39年(1906)3月24日68歳で没した。

参考文献

・竹原栄『向井流水法書』増補改訂 平成3.3.1 向井流水法会

・横須賀市教育委員会『横須賀市文化財調査報告書』第41集 2005.3.31 横須賀市教育委員会

向井流11代目。父は鷹匠頭戸田五助。明治39年(1906)3月24日68歳で没する。(没年から計算して天保9年(1838)生まれ)

正義は10代正通の息子正民、正業が病死したため、嘉永6年(1853)12月20歳のときに正通の養子となった。安政3年(1856)7月、御船手見習となり両国橋下で番士奥衆(小姓組、小納戸衆、側衆)とともに馬川渡(水馬)を披露した。同5年(1858)3月、御船手となり家督を相続し、11月に布衣を許され「将監」の名を継ぎ、最後の「向井将監」となった。10代正直(祖父)、11代正通(父)同様に奥衆などに水泳を教えた。

文久元年(1861)7月、14代家茂に講武所に水泳を披露した。

文久2年(1862)7月4日、 幕府軍制改革により船手組が廃され、同年(1862)4月新たに軍艦操練所が設置された。正義は勝麟太郎(海舟)とともに軍艦操練所初代頭取を務めた。このとき家康以来徳川水軍筆頭の地位にあった向井家は、水軍の職務に終止符をうち陸の人となった。その後、若年寄支配下の正義は、御使番、歩兵頭などを務め、旧軍船の整理をし、勝麟太郎は新軍船の操練法の指導責任者となった。

慶応元年(1865)5月、歩兵頭従5位下豊前守となった。慶応3年(1867)10月23日、横須賀製鉄所奉行並を3日間のみ命じられ、3日後の慶応3年(1867)10月23日歩兵奉行を務め、伊豆守を授爵した。しかし、明治元年(1868)3月6日歩兵奉行を辞し、本家筋を正業(10代正通の2男)の子正養に譲り、4月1日平民となり名も「向井秋村」と改めた。

向井家は初代正綱以来徳川幕府御船手頭という誉れある家柄であり、正義も禄高2400石、従5位下の大身であったが、地位、名誉、財一切を棄て15代慶喜ともに静岡に隠遁した。

正義は静岡に住み、大地を開墾し茶畑を作ったが失敗し、下田港に移住した。その後正義は、夏は下田に来た明治学院の生徒に柿崎の浜(現静岡県下田市柿崎)で水泳を教えた。明治9年(1876)、下田治安裁判所代書人となり生涯をすごした。

明治34年(1901)3月25日に発行された『旧幕府』(第5巻第2号)に、正義(向井秋村)の「爐辺談話」という題の記事が載っており、懐古談の中に水泳に関する記事が載っている。

正義は明治39年(1906)3月24日68歳で没した。

参考文献

・竹原栄『向井流水法書』増補改訂 平成3.3.1 向井流水法会

・横須賀市教育委員会『横須賀市文化財調査報告書』第41集 2005.3.31 横須賀市教育委員会

向井将監正通

向井流10代目。父は向井将監正直。寛政8年(1796)生まれ。没年不詳。

正通は正直の長男であり、文化12年(1815)見習になり、文政4年(1821)9月家督を相続した。

文政元年(1818)9月、両国橋下で馬川渡(水馬)を11代家斉に披露した。また文政9年(1826)、11年(1828)、12年(1829)、天保13年(1841)には浜御庭海手(現東京都中央区浜離宮公園)で御船手組の者が水泳を披露、さらに天保12年(1840)7月、徒士、水主の水泳を深川安宅御蔵前(現東京都江東区新大橋)で披露した。天保12年(1840)7月のものでは、12代家慶が天地丸に乗り、徒士、水主の泳ぎを見た。徒士、水主は、抜手雁行、折紙(泳ぎ不明)、水筆(水書)、竟泳(不明)、西瓜取(不明)の泳ぎなどを披露したという。

文化7年(1810)2月26日、幕府は江戸湾警備のため、会津藩に相州警備を命じた。そのため同9年(1812)6月、会津藩士高津助之進、赤塚志賀之助、肩峯勝興、石塚清英、生田勝政等5名は幕府の命により父正直の下に入門したが、正直は病であったために正通がその指導にあたった。文政元年(1818)9月、それぞれが免許皆伝し、会津藩に戻ったため会津藩では向井流が泳がれるようになった。また嘉永元年(1848)8月、江戸湾防備のために房総海岸富津(現千葉県富津市富津)に宿陣していた会津藩士は、富津、竹岡港間の海上約16㎞を8時間で遠泳した。このときの記念額は現在富津市の文化財として木更津上総博物館に保存されている。

安政元年(1854)大筒船打ち(不明)を披露、また同年(1854)12月、海船、押し送り船を建造した功で褒賞を賜った。

安政3年(1856)3月、幕府は築地に講武所を設け、旗本御家人の子息、厄介の武術習得に力を入れた。翌年(1857)4月には、同所に軍艦操練所が設置され、正通およびに他の御船手も水泳世話役を命じられた。

安政4年(1857)7月、佐倉藩主堀田備中守正睦の家臣、水術師範笹沼龍助は江戸出府のとき、嘉永6年(1853)8月、師である会津藩士高津助之進から許された『向井流水法秘伝書』を持参し正通を訪れた。正通に敬意を表するとともに秘伝書の検閲を願った。このことは持参した秘伝書の表紙に朱筆で記されているという。

正通の長男吉次郎正民は文政11年(1828)2月11代家斉に謁見したが、天保4年(1833)7月に病死した。また、正通2男源次郎正業は翌年(1834)5月家斉に謁見し、弘化2年(1845)7月父正通の務めを見習うようになり、12代家慶が天地丸に乗船し浜御庭に訪れたときには父正通の代役を務めたが、嘉永6年(1853)3月、37歳で病死した。

正通には長男正民、2男正業以外子がいなかったため、同年(1853)12月、20歳になる鷹匠頭戸田五介3男金三郎を迎えて養子とした。この金次郎が向井将監正義となり、向井流11代目を継いだ。

参考文献

・竹原栄『向井流水法書』増補改訂 平成3.3.1 向井流水法会

向井流10代目。父は向井将監正直。寛政8年(1796)生まれ。没年不詳。

正通は正直の長男であり、文化12年(1815)見習になり、文政4年(1821)9月家督を相続した。

文政元年(1818)9月、両国橋下で馬川渡(水馬)を11代家斉に披露した。また文政9年(1826)、11年(1828)、12年(1829)、天保13年(1841)には浜御庭海手(現東京都中央区浜離宮公園)で御船手組の者が水泳を披露、さらに天保12年(1840)7月、徒士、水主の水泳を深川安宅御蔵前(現東京都江東区新大橋)で披露した。天保12年(1840)7月のものでは、12代家慶が天地丸に乗り、徒士、水主の泳ぎを見た。徒士、水主は、抜手雁行、折紙(泳ぎ不明)、水筆(水書)、竟泳(不明)、西瓜取(不明)の泳ぎなどを披露したという。

文化7年(1810)2月26日、幕府は江戸湾警備のため、会津藩に相州警備を命じた。そのため同9年(1812)6月、会津藩士高津助之進、赤塚志賀之助、肩峯勝興、石塚清英、生田勝政等5名は幕府の命により父正直の下に入門したが、正直は病であったために正通がその指導にあたった。文政元年(1818)9月、それぞれが免許皆伝し、会津藩に戻ったため会津藩では向井流が泳がれるようになった。また嘉永元年(1848)8月、江戸湾防備のために房総海岸富津(現千葉県富津市富津)に宿陣していた会津藩士は、富津、竹岡港間の海上約16㎞を8時間で遠泳した。このときの記念額は現在富津市の文化財として木更津上総博物館に保存されている。

安政元年(1854)大筒船打ち(不明)を披露、また同年(1854)12月、海船、押し送り船を建造した功で褒賞を賜った。

安政3年(1856)3月、幕府は築地に講武所を設け、旗本御家人の子息、厄介の武術習得に力を入れた。翌年(1857)4月には、同所に軍艦操練所が設置され、正通およびに他の御船手も水泳世話役を命じられた。

安政4年(1857)7月、佐倉藩主堀田備中守正睦の家臣、水術師範笹沼龍助は江戸出府のとき、嘉永6年(1853)8月、師である会津藩士高津助之進から許された『向井流水法秘伝書』を持参し正通を訪れた。正通に敬意を表するとともに秘伝書の検閲を願った。このことは持参した秘伝書の表紙に朱筆で記されているという。

正通の長男吉次郎正民は文政11年(1828)2月11代家斉に謁見したが、天保4年(1833)7月に病死した。また、正通2男源次郎正業は翌年(1834)5月家斉に謁見し、弘化2年(1845)7月父正通の務めを見習うようになり、12代家慶が天地丸に乗船し浜御庭に訪れたときには父正通の代役を務めたが、嘉永6年(1853)3月、37歳で病死した。

正通には長男正民、2男正業以外子がいなかったため、同年(1853)12月、20歳になる鷹匠頭戸田五介3男金三郎を迎えて養子とした。この金次郎が向井将監正義となり、向井流11代目を継いだ。

参考文献

・竹原栄『向井流水法書』増補改訂 平成3.3.1 向井流水法会

次のページ

≫

ブログ内検索

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

最新記事

(07/27)

(01/25)

(01/22)

(01/22)

(01/22)

(01/20)

(01/20)

(01/20)

(01/20)

(01/20)

カテゴリー

アーカイブ

プロフィール

HN:

中島

性別:

女性

趣味:

寝ること食べること泳ぐこと読むこと

自己紹介:

向井流の泳ぎを習いながら勉強中

好きな型は「平掻」

諸抜手が難しい…

好きな型は「平掻」

諸抜手が難しい…

カウンター

アクセス解析

ついったー