向井将監屋敷跡

2代目向井左近将監忠勝のときからの江戸向井家将監屋敷、または役宅のあった場所である。享保2年(1717)、およびに享保6年(1721)3月11日、6代正員のとき焼失した霊岸島の役宅があった場所もこの場所である。

[向井将監屋敷 「江戸図屏風」]

国立歴史民俗博物館ホームページ

http://www.rekihaku.ac.jp/gallery/edozu/index.html

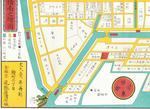

[向井将監屋敷 「日本橋南之図」]

図、真ん中の下に「向井将監屋敷」とある。

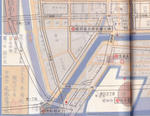

[向井将監屋敷 『大江戸今昔マップ』]新人物往来社 2011.9.29

『大江戸今昔マップ』は古地図と現代地図を合わせて見られるようになっており、より詳しく向井将監跡地がどこにあったのか、どれほどの規模だったのかがわかる。

文久3年(1863)再刻の尾張屋清七版「日本橋南之絵図」の左下に「御船手向井将監」は記されている。屋敷の南を流れるのが現亀島川、東を流れるのが現隅田川である。

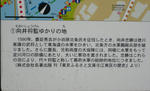

現在この場所はビル群になっており、向井将監屋敷跡地を示すものはないが、隅田川堤防の地図には「向井将監ゆかりの地」と、この場所を紹介している。

向井将監ゆかりの地

1590年(天正18)、豊臣秀吉が小田原北条氏を征伐したとき、向井忠勝は徳川家康の武将として東海道の水軍をひきい、北条方の水軍鵜殿兵部を破りました。さらに慶長(1614)、元和(1615)両度の大阪陣には、同様に水軍をもって淀川河口の防備にあたり、大いに軍功を賞されました。忠勝はこれらの功により、代々将監と称して幕府水軍の総帥的地位につきました。

(株式会社名著出版刊『東京ふるさと文庫⑨江東区の歴史』より)

[東から見た向井将監屋敷跡]

屋敷跡地の東、中央区新川と佃を結ぶ中央大橋から屋敷跡地を眺める。赤い線の端から端までが屋敷の幅である。

[南西から見た向井将監屋敷跡]

屋敷跡地の南西から眺める。すぐ隣には現在徳船稲荷神社、南高橋がある。

[徳船稲荷神社]

[南高橋]

[屋敷跡地の南東から隅田川を眺める]

屋敷跡地の南東から隅田川を眺める。図右側から流れる亀島川は、図左側から流れる隅田川に合流する。当時の風景がどのようなものだったかは不明だが、400年の時を経て向井氏と同じ場所に立つのは感慨深いものがある。

調査途中に歩いた亀島橋に向井屋敷のことが記されていたので紹介する。

[亀島橋由来碑]

御船手組(将監河岸)

江戸初期に隅田川に至る亀島川の下流の左岸(新川側)に、幕府の御船手屋敷が設置され、戦時には幕府の水軍とし、平時には天地丸など幕府御用船を管理した。

大阪の陣で水軍を率いて大阪湾を押さえた功績により、御船手頭に任ぜられた向井将監忠勝(1582~1641)を始め、向井家は代々、将監を名乗り御船手頭を世襲したことから、亀島橋下流から隅田川に至る亀島川の左岸(新川側)を将監河岸と呼ぶようになった。

また、 1889年(明治22年)に東京湾汽船会社が設置され、御船手組屋敷跡に霊岸島汽船発着所が置かれ、房総半島、伊豆半島、大島、八丈島等に向けて海上航路を運営し、明治・大正・昭和初期にわたり港町の伝統を引き継いでいった。

2002年(平成14年)6月 中央区土木部

[安宅船 天地丸]

安宅丸は東京クルーズで370年振りに蘇っております。

「御座船 安宅丸」ホームページ

http://www.gozabune.jp/index.html

| 名称 | 向井将監屋敷跡 |

| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 |

| 調査日 | 平成23年(2011)11月8日 |

[向井将監屋敷 「江戸図屏風」]

国立歴史民俗博物館ホームページ

http://www.rekihaku.ac.jp/gallery/edozu/index.html

[向井将監屋敷 「日本橋南之図」]

図、真ん中の下に「向井将監屋敷」とある。

[向井将監屋敷 『大江戸今昔マップ』]新人物往来社 2011.9.29

『大江戸今昔マップ』は古地図と現代地図を合わせて見られるようになっており、より詳しく向井将監跡地がどこにあったのか、どれほどの規模だったのかがわかる。

文久3年(1863)再刻の尾張屋清七版「日本橋南之絵図」の左下に「御船手向井将監」は記されている。屋敷の南を流れるのが現亀島川、東を流れるのが現隅田川である。

現在この場所はビル群になっており、向井将監屋敷跡地を示すものはないが、隅田川堤防の地図には「向井将監ゆかりの地」と、この場所を紹介している。

向井将監ゆかりの地

1590年(天正18)、豊臣秀吉が小田原北条氏を征伐したとき、向井忠勝は徳川家康の武将として東海道の水軍をひきい、北条方の水軍鵜殿兵部を破りました。さらに慶長(1614)、元和(1615)両度の大阪陣には、同様に水軍をもって淀川河口の防備にあたり、大いに軍功を賞されました。忠勝はこれらの功により、代々将監と称して幕府水軍の総帥的地位につきました。

(株式会社名著出版刊『東京ふるさと文庫⑨江東区の歴史』より)

[東から見た向井将監屋敷跡]

屋敷跡地の東、中央区新川と佃を結ぶ中央大橋から屋敷跡地を眺める。赤い線の端から端までが屋敷の幅である。

[南西から見た向井将監屋敷跡]

屋敷跡地の南西から眺める。すぐ隣には現在徳船稲荷神社、南高橋がある。

[徳船稲荷神社]

[南高橋]

[屋敷跡地の南東から隅田川を眺める]

屋敷跡地の南東から隅田川を眺める。図右側から流れる亀島川は、図左側から流れる隅田川に合流する。当時の風景がどのようなものだったかは不明だが、400年の時を経て向井氏と同じ場所に立つのは感慨深いものがある。

調査途中に歩いた亀島橋に向井屋敷のことが記されていたので紹介する。

[亀島橋由来碑]

御船手組(将監河岸)

江戸初期に隅田川に至る亀島川の下流の左岸(新川側)に、幕府の御船手屋敷が設置され、戦時には幕府の水軍とし、平時には天地丸など幕府御用船を管理した。

大阪の陣で水軍を率いて大阪湾を押さえた功績により、御船手頭に任ぜられた向井将監忠勝(1582~1641)を始め、向井家は代々、将監を名乗り御船手頭を世襲したことから、亀島橋下流から隅田川に至る亀島川の左岸(新川側)を将監河岸と呼ぶようになった。

また、 1889年(明治22年)に東京湾汽船会社が設置され、御船手組屋敷跡に霊岸島汽船発着所が置かれ、房総半島、伊豆半島、大島、八丈島等に向けて海上航路を運営し、明治・大正・昭和初期にわたり港町の伝統を引き継いでいった。

2002年(平成14年)6月 中央区土木部

[安宅船 天地丸]

安宅丸は東京クルーズで370年振りに蘇っております。

「御座船 安宅丸」ホームページ

http://www.gozabune.jp/index.html

PR

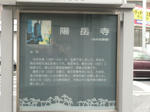

長光山陽岳寺

陽岳寺は2代忠勝が、寛永14年(1637年)見桃寺(現神奈川県三浦市白石町19-2。紫陽山見桃寺)の僧文室祖郁を招き、向井家代々の墓所とするため江戸深川に開創した臨済宗妙心寺派の寺院である。

[長光山陽岳寺]

[陽岳寺(向井忠勝墓)由来碑]

陽岳寺すぐの歩道に陽岳寺の由来碑がある。由来碑には、陽岳寺向井忠勝墓の写真と忠勝について述べている。内容は以下のとおりである。

長光山陽嶽寺 深川富岡橋の北詰横小路にあり。妙心寺派の禅宗にして、本尊観音大士の像は恵心僧都の作なりと云ふ。向井氏忠勝開基の精舎にして、文室和尚を開山とす。(陽嶽は向井氏の法号なり。)和尚は相州三崎見桃寺白室和尚の法弟なり。(見桃寺も領主向井氏布金の道場なりといふ。)

出山の釈迦如来像(立像3尺ばかりあり、極めて妙作なり。坪内大隅正勝といへる人、当寺文室和尚の需に応じて彫刻せしよし、寺記にみえたり。)2代目英一蝶の墳墓(当寺卵塔の中にあり。碑面に機外道輪信士元文2年丁巳(1737)閏11月12日と記してあり。通称は長八、名は信勝といふ。)

以上、引用。

[向井忠勝墓]

忠勝の墓は陽岳寺内にあり、当然の訪問であったがお寺の方に快く案内していただいた。また、撮影の許可をいただいた。

墓石には向井家の人々の名前、法号が刻まれている。

向かって前面には3人の女性の名前が刻まれる。

「■■■■■自春大姉 7世向井正眞娘

光寿院園巌常明大姉 同

妙智院新月霊性大姉 同」

7代「向井正眞」の娘3人であると刻まれているが、「向井正眞」なる人物は不明である。

向かって右側面にも3人の人物の法号が刻まれている。

向かって左側面には、向井2世、9世、11世、13世の名が刻まれている。

「2世向井左近将監源忠勝

9世向井政香

11世向井正道2男政正業

明和17年1月中旬向井13代正養■」

「向井流水法宗家」2代目は忠勝であり墓石と同じであるが、「9世政香」は向井流8代目にあたり、「11世正道」は10代目(正通)、「13世正養」は向井流11代目正義(養子)から明治元年(1868)に本家筋を譲られたが、「向井流水法宗家」に名前はない。

また、暮石向かって右側に東京都教育委員会による碑がある。その内容は以下のとおりである。

[向井家墓]

都旧跡 向井忠勝墓

所在 江東区深川2丁目1番地 陽岳寺内

指定 大正14年(1968)1月

向井忠勝は徳川幕府の御舟方(海軍)の首脳として幕府創設にあたって功労が多かった。忠勝は左近衛将監を称し、徳川氏に仕え海戦に従い、天正18年(1950)3月甲斐の稗将鵜殿兵部の軍船を三島浜に奪ったのをはじめ慶長の年の大坂の役には九鬼守隆と舟師をひきいて伝法海口において大いに戦い功によって相模、上総に領地をうけた。寛永18年(1641)7月死去したが、子孫は代々幕府の船手として仕えた。忠勝の墓はその開基である陽岳寺にあって、法名を「陽岳寺殿天海玄祐居士」という。

昭和43年(1968)3月1日 建設

東京都教育委員会

忠勝の法号は陽岳寺では「陽岳寺殿天海玄祐居士」、見桃寺では「真珠院殿月峯宗心居士」である。

ご住職向井眞幸氏にお話を伺えたが、向井流泳法について習得はしていらっしゃらず、詳しくはご存じなかった。だが、陽岳寺ホームページでは向井家について詳しく載せられている。

(陽岳寺ホームページhttp://home.att.ne.jp/wind/gakusan/)

陽岳寺様、調査にご協力いただきましてありがとうございます。

| 名称 | 長光山陽岳寺(臨済宗妙心寺派) |

| 住所 | 東京都江東区深川2-16-27 |

| 調査日 | 平成23年(2011)12月8日 |

陽岳寺は2代忠勝が、寛永14年(1637年)見桃寺(現神奈川県三浦市白石町19-2。紫陽山見桃寺)の僧文室祖郁を招き、向井家代々の墓所とするため江戸深川に開創した臨済宗妙心寺派の寺院である。

[長光山陽岳寺]

[陽岳寺(向井忠勝墓)由来碑]

陽岳寺すぐの歩道に陽岳寺の由来碑がある。由来碑には、陽岳寺向井忠勝墓の写真と忠勝について述べている。内容は以下のとおりである。

陽岳寺

(向井忠勝墓)

向井忠勝(1582(天正10年)~ 1641(寛永18年)は、60歳で没しました。戒名は、陽岳寺殿天海玄祐居士です。陽岳寺は、寛永14年(1637)に創建され、開山は文室祖郁禅師で、開基は忠勝です。

慶長2年(1597)16歳で、後の将軍秀忠に仕え、大坂冬、夏の両度の戦いには水軍を率い、摂津尼崎げ出陣しました。寛永2年(1625)父の跡を継ぎ、子孫は代々船手頭の職を世襲しました。

また、陽岳寺について『江戸名所図会』に記されている。以下引用する。(向井忠勝墓)

向井忠勝(1582(天正10年)~ 1641(寛永18年)は、60歳で没しました。戒名は、陽岳寺殿天海玄祐居士です。陽岳寺は、寛永14年(1637)に創建され、開山は文室祖郁禅師で、開基は忠勝です。

慶長2年(1597)16歳で、後の将軍秀忠に仕え、大坂冬、夏の両度の戦いには水軍を率い、摂津尼崎げ出陣しました。寛永2年(1625)父の跡を継ぎ、子孫は代々船手頭の職を世襲しました。

長光山陽嶽寺 深川富岡橋の北詰横小路にあり。妙心寺派の禅宗にして、本尊観音大士の像は恵心僧都の作なりと云ふ。向井氏忠勝開基の精舎にして、文室和尚を開山とす。(陽嶽は向井氏の法号なり。)和尚は相州三崎見桃寺白室和尚の法弟なり。(見桃寺も領主向井氏布金の道場なりといふ。)

出山の釈迦如来像(立像3尺ばかりあり、極めて妙作なり。坪内大隅正勝といへる人、当寺文室和尚の需に応じて彫刻せしよし、寺記にみえたり。)2代目英一蝶の墳墓(当寺卵塔の中にあり。碑面に機外道輪信士元文2年丁巳(1737)閏11月12日と記してあり。通称は長八、名は信勝といふ。)

以上、引用。

[向井忠勝墓]

忠勝の墓は陽岳寺内にあり、当然の訪問であったがお寺の方に快く案内していただいた。また、撮影の許可をいただいた。

墓石には向井家の人々の名前、法号が刻まれている。

向かって前面には3人の女性の名前が刻まれる。

「■■■■■自春大姉 7世向井正眞娘

光寿院園巌常明大姉 同

妙智院新月霊性大姉 同」

7代「向井正眞」の娘3人であると刻まれているが、「向井正眞」なる人物は不明である。

向かって右側面にも3人の人物の法号が刻まれている。

向かって左側面には、向井2世、9世、11世、13世の名が刻まれている。

「2世向井左近将監源忠勝

9世向井政香

11世向井正道2男政正業

明和17年1月中旬向井13代正養■」

「向井流水法宗家」2代目は忠勝であり墓石と同じであるが、「9世政香」は向井流8代目にあたり、「11世正道」は10代目(正通)、「13世正養」は向井流11代目正義(養子)から明治元年(1868)に本家筋を譲られたが、「向井流水法宗家」に名前はない。

また、暮石向かって右側に東京都教育委員会による碑がある。その内容は以下のとおりである。

[向井家墓]

都旧跡 向井忠勝墓

所在 江東区深川2丁目1番地 陽岳寺内

指定 大正14年(1968)1月

向井忠勝は徳川幕府の御舟方(海軍)の首脳として幕府創設にあたって功労が多かった。忠勝は左近衛将監を称し、徳川氏に仕え海戦に従い、天正18年(1950)3月甲斐の稗将鵜殿兵部の軍船を三島浜に奪ったのをはじめ慶長の年の大坂の役には九鬼守隆と舟師をひきいて伝法海口において大いに戦い功によって相模、上総に領地をうけた。寛永18年(1641)7月死去したが、子孫は代々幕府の船手として仕えた。忠勝の墓はその開基である陽岳寺にあって、法名を「陽岳寺殿天海玄祐居士」という。

昭和43年(1968)3月1日 建設

東京都教育委員会

忠勝の法号は陽岳寺では「陽岳寺殿天海玄祐居士」、見桃寺では「真珠院殿月峯宗心居士」である。

ご住職向井眞幸氏にお話を伺えたが、向井流泳法について習得はしていらっしゃらず、詳しくはご存じなかった。だが、陽岳寺ホームページでは向井家について詳しく載せられている。

(陽岳寺ホームページhttp://home.att.ne.jp/wind/gakusan/)

陽岳寺様、調査にご協力いただきましてありがとうございます。

海運橋跡

橋の東詰に向井将監忠勝の屋敷があり、御船手頭は幕府の海軍で、海賊衆とも称したため「将監橋」、「海賊橋」と呼ばれた。

橋は明治維新後に「海運橋」と改称された。関東大震災(大正12年(1923))で橋が破損したため、昭和2年(1927)鉄橋に架け替えられたが、昭和37年(1662)撤去され、2基の親柱のみ現存する。

[海運橋親柱東側(日本橋兜町)]

[海運橋親柱西側(日本橋)]

日本橋1丁目側の親柱には中央区教育委員会による由来碑がある。その内容を紹介する。

[海運橋親柱由来碑]

海賊橋

又、将監橋、又、石橋とも云。青物町より阪本町渡す。むかし東はしづめに海賊御奉行向井将監殿のやしきあり。まへかたは石はし也。

引用以上。

また、文久3年(1863)再刻の尾張屋清七版「日本橋南之絵図」には、橋の名前は「海賊橋」と記されている。

| 名称 | 海運橋親柱 |

| 住所 |

東京都中央区日本橋1-20 東京都中央区日本橋兜町3 |

| 調査日 | 平成23年(2011)11月8日 |

橋の東詰に向井将監忠勝の屋敷があり、御船手頭は幕府の海軍で、海賊衆とも称したため「将監橋」、「海賊橋」と呼ばれた。

橋は明治維新後に「海運橋」と改称された。関東大震災(大正12年(1923))で橋が破損したため、昭和2年(1927)鉄橋に架け替えられたが、昭和37年(1662)撤去され、2基の親柱のみ現存する。

[海運橋親柱東側(日本橋兜町)]

[海運橋親柱西側(日本橋)]

日本橋1丁目側の親柱には中央区教育委員会による由来碑がある。その内容を紹介する。

[海運橋親柱由来碑]

海運橋親柱

所在地 中央区日本橋1-20先

日本橋兜町3先

海運橋は、楓川が日本橋川に合流する入り口に架けてあった橋です。江戸時代初期には高橋と呼ばれ、橋の東詰に御船手頭向井将監忠勝の屋敷が置かれたので、将監橋とか海賊橋と呼ばれていました。御船手頭は幕府の海軍で、海賊衆ともいっていたためです。

橋は、明治維新になり、海運橋と改称され、同8年(1875)、長さ8間(約15m)、幅6間(約11m)のアーチ型の石橋に架け替えられました。文明開化期の海運橋周辺は、東京の金融の中心として繁栄し、橋詰にあった洋風建築の第一国立銀行とともに、東京の新名所となりました。

石橋は、関東大震災で破損し昭和2年(1927)に架け替えられました。この時、2基の石橋の親柱が記念として残されました。鉄橋は、楓川の埋立てによって、昭和37年(1962)撤去されましたが、この親柱は、近代橋梁の遺構として、中央区民文化財に登録されています。

平成6年(1994)3月

中央区教育委員会

小池章太郎編『江戸砂子』に海運橋のことが記されている。以下、引用する。所在地 中央区日本橋1-20先

日本橋兜町3先

海運橋は、楓川が日本橋川に合流する入り口に架けてあった橋です。江戸時代初期には高橋と呼ばれ、橋の東詰に御船手頭向井将監忠勝の屋敷が置かれたので、将監橋とか海賊橋と呼ばれていました。御船手頭は幕府の海軍で、海賊衆ともいっていたためです。

橋は、明治維新になり、海運橋と改称され、同8年(1875)、長さ8間(約15m)、幅6間(約11m)のアーチ型の石橋に架け替えられました。文明開化期の海運橋周辺は、東京の金融の中心として繁栄し、橋詰にあった洋風建築の第一国立銀行とともに、東京の新名所となりました。

石橋は、関東大震災で破損し昭和2年(1927)に架け替えられました。この時、2基の石橋の親柱が記念として残されました。鉄橋は、楓川の埋立てによって、昭和37年(1962)撤去されましたが、この親柱は、近代橋梁の遺構として、中央区民文化財に登録されています。

平成6年(1994)3月

中央区教育委員会

海賊橋

又、将監橋、又、石橋とも云。青物町より阪本町渡す。むかし東はしづめに海賊御奉行向井将監殿のやしきあり。まへかたは石はし也。

引用以上。

また、文久3年(1863)再刻の尾張屋清七版「日本橋南之絵図」には、橋の名前は「海賊橋」と記されている。

東京都江戸川区南葛西3丁目に鎮座する巨大な石。

これは旧海岸堤防の記念として、昭和61年(1986)3月に作られた「将監の鼻」です。

将監とは、向井将監忠勝のことを指します。

忠勝は徳川家の御船手奉行であり、向井家は代々徳川幕府の御船手奉行を世襲していきます。

由来

由来の隣には、葛西浦の汐干狩の様子(写真)があります。

写真提供は江戸川区に住む、友人です。

今度は自分で行ってみようと思います。

『江戸川区史』第1巻(昭和51年3月)、P108より引用

これは旧海岸堤防の記念として、昭和61年(1986)3月に作られた「将監の鼻」です。

将監とは、向井将監忠勝のことを指します。

忠勝は徳川家の御船手奉行であり、向井家は代々徳川幕府の御船手奉行を世襲していきます。

由来

昔、この地は“将監の鼻”と呼ばれ、海への玄関口として知られていました。

葛西海岸は遠浅の海岸をなし、海の宝庫として、沖にはのりひびが立ち並び、あさりや、しじみを彩る船が舳を競い、春には汐干狩、夏には海水浴など、レクリェーションの場としても親しまれていました。

この堤防は、昭和22年(1947)のカスリーン台風、続く昭和24年(1949)のキティ―台風による被害を経て、昭和26年(1951)に高潮から内陸を守る目的で建設に着手され、約4.5㎞に及ぶ工事が昭和32年(1957)に完成しました。

以来、幾多の自然の試練からこの地を守ってきました。

しかし、一方では、先祖伝来の土地を海の中に追いやってしまうという、つらい役割も担って来ました。昭和47年(1972)からの東京都の埋立事業により、見事に陸地として甦り、新たな堤防の築造により、無事にその役割を終えました。

海と親しみ、海と共に生きてきた先人達の姿を永く記憶にとどめるために、堤防の一部を残し記念とします。

昭和61年(1986)3月

江戸川区長 中里喜一

由来の隣には、葛西浦の汐干狩の様子(写真)があります。

写真提供は江戸川区に住む、友人です。

今度は自分で行ってみようと思います。

また、『江戸川区史』には、将監という地名があると書かれています。

江戸川区堀江町(旧行徳領)にある左近川の河口左岸の地に将監という地名があるが、このいわれは往昔向井将監の屋敷があった地から生まれている。

向井氏はもと武田家の海賊衆で、武田氏の滅亡後家康に仕えた向井正綱が、家康に重要され、江戸湾の要衝三浦の三崎に船奉行として登用され、大阪の陣にも功があり、寛永18年(1641)正綱の子忠勝は走水奉行に任ぜられ、後船手頭の筆頭として6000石を給され、代々将監を称していた。

向井氏の堀江に住したのは武田衆時代のことであったと思われる。向井氏は本所石原に屋敷を給わっている。

『江戸川区史』第1巻(昭和51年3月)、P108より引用

ブログ内検索

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

最新記事

(07/27)

(01/25)

(01/22)

(01/22)

(01/22)

(01/20)

(01/20)

(01/20)

(01/20)

(01/20)

カテゴリー

アーカイブ

プロフィール

HN:

中島

性別:

女性

趣味:

寝ること食べること泳ぐこと読むこと

自己紹介:

向井流の泳ぎを習いながら勉強中

好きな型は「平掻」

諸抜手が難しい…

好きな型は「平掻」

諸抜手が難しい…

カウンター

アクセス解析

ついったー